Quel architecte n’a pas été contraint de revoir sa copie au nom de « l’optimisation économique » ? L’exercice est devenu courant avant la passation des marchés de travaux et pendant la construction de l’ouvrage au gré des aléas de toutes natures. Les demandes de modifications du projet, qu’elles émanent des entreprises ou du maître d’ouvrage, font naître de multiples variantes.

Les autres motifs invoqués ne manquent pas pour adopter des prestations différentes de celles prévues dans les documents établis pour la consultation, voire pour les marchés de travaux : imprévus techniques, pénurie de matériaux, sinistre sur le chantier, retard dans les travaux, amélioration de la marge de l’entreprise. Plus ou moins cachés, ce sont les plus courants.

Variantes en marchés publics ou en marchés privés, avant ou après signature des contrats : voici un tour d’horizon de leurs impacts sur la maîtrise d’oeuvre.

Avant la signature du marché de travaux

En marchés publics, les variantes sont réglementées. Selon les procédures adaptées ou formalisées, il y a trois possibilités : les variantes peuvent être interdites, imposées ou facultatives. En général, lorsqu’elles sont autorisées, elles le sont de manière limitée. Le maître d’ouvrage peut par exemple exclure le recours à l’appréciation technique d’expérimentation (ATEX) pour échapper à des études chronophages. Le maître d’oeuvre titulaire de la mission ACT1 est tenu de vérifier la conformité de la variante proposée aux documents de la consultation (arrêté du 22 mars 2019).

En marchés privés, les variantes ne sont pas réglementées. Elles interviennent à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’entreprise. Dans le marché à forfait (la grande majorité des cas), l’optimisation – et donc la variante – est possible car inscrite dans la nature du contrat dans lequel le maître d’ouvrage abandonne l’idée qu’il commande des quantités précises de matériaux et des produits de construction référencés. Le projet est défini par son programme, ses principales caractéristiques et ses contraintes tant techniques que réglementaires.

Les trois fondamentaux de l’analyse de la variante

La mission d’assistance à la passation des marchés publics de travaux (ACT) se décline aussi en marchés privés. Le maître d’oeuvre doit être vigilant sur le contenu de cet élément de mission si elle lui est confiée. Comme en marchés publics, il analyse les offres d’un point de vue technique sur la base du mémoire établi par l’entreprise, d’un point de vue financier et d’un point de vue temporel. Il se concentre sur ces trois fondamentaux qui nécessitent le concours des différentes composantes de la maîtrise d’oeuvre – bureaux d’études structure, géotechnique, fluides, etc. – et des entreprises, avec à la clé, d’éventuelles modifications des marchés d’études et des marchés de travaux.

Si la maîtrise d’oeuvre a une mission VISA, la variante doit être contractualisée pour que les plans d’exécution soient visés sur la base du marché initial varianté. Lorsque la variante impacte le projet architectural, l’établissement d’un PC modificatif, voire d’un nouveau PC, peut être nécessaire selon l’ampleur de la modification.

En modifiant l’exécution de certaines tâches sur le chantier, la variante peut nécessiter une adaptation des calendriers et d’exécution des travaux et, bien sûr, de leur coût. Notons que lorsque la maîtrise d’oeuvre reprend la conception technique et/ou architecturale à la demande du maître d’ouvrage, elle peut obtenir que ces études complémentaires lui soient rémunérées ; car c’est toujours ce dernier qui décide de mettre en oeuvre une variante.

« Une variante est une proposition qui a pour conséquence de faire tomber la conception d’origine. Les protagonistes n’en ont pas toujours conscience. »

Transparence ou opacité, il faut choisir…

Au stade de l’examen des offres, le maître d’oeuvre qui accompagne le maître d’ouvrage dans la passation des marchés de travaux joue la transparence ou l’opacité dans la gestion éventuelle des variantes selon ce qui est prévu. Deux situations se présentent à lui : en marchés publics, la transparence est de mise lorsque la variante est autorisée ; en marchés privés, le contrat est la loi des parties.

La transparence s’inscrit généralement dans une logique d’émulation. Il s’agit souvent de stimuler chez les candidats l’envie d’optimisation à des fins concurrentielles, en améliorant la qualité des prestations, en baissant les coûts ou en raccourcissant les délais. Quant à l’opacité, elle peut par exemple être imposée s’il est convenu avec les entreprises qu’elles n’auront pas à dévoiler leur secret de fabrication.

Retenons qu’avant la signature du contrat de travaux, le maître d’oeuvre vise la variante proposée par l’entreprise mais ne fait pas d’additif au CCTP. Il n’a pas à s’approprier la modification, ni ses conséquences, car il n’en est pas à l’origine. S’il ne

lui a pas été demandé de retravailler la conception suite à cette variante, cela signifie que l’entreprise en est la conceptrice.

L’exécution sera alors une conception périphérique, changée et réalisée par l’entreprise avant la signature du marché. « En cas de problème, quand bien même il viendrait à être reproché au maître d’oeuvre de ne rien avoir dit suite à une variante, il faut rappeler que le maître d’oeuvre n’est plus l’acteur en première ligne de la situation, mais en deuxième ou troisième ligne car, selon l’objet de la variante, un autre professionnel, géotechnicien, contrôleur technique, entreprise, etc., aurait pu signaler la difficulté non traitée », commente Michel Klein, directeur général adjoint de la MAF. Ainsi, la responsabilité du maître d’oeuvre ayant visé la variante avant la conclusion du marché de l’entreprise peut être atténuée, voire écartée par la démonstration de l’origine de la variante et de son traitement à l’aune du contrat.

Si l’architecte n’a pas de mission ACT, la « difficulté non traitée » contenue dans la variante se révélera au moment de la réalisation des études d’exécution par l’entreprise, sans aucun rapport avec la conception arrêtée par la maîtrise d’oeuvre.

« Dans tous les cas, la maîtrise d’oeuvre doit s’opposer aux variantes qui n’auront pas été validées par l’ensemble des acteurs ou qui ne seront pas garanties dans leur mise en oeuvre », résume Michel Klein.

Après la signature du marché de travaux

Les règles se présentent différemment lorsque la variante résulte de l’événement survenu pendant la phase de préparation ou en cours de chantier. En marchés publics, le CCAG Travaux indique que « le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché ». On comprend ici qu’il n’est pas possible de faire autre chose que ce qui a été commandé.

En marchés privés, la norme NF P 03-001 n’est pas moins catégorique en affirmant que « si l’entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu’ils sont définis par le marché, le maître de l’ouvrage peut, sur proposition du maître d’oeuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l’exécution exacte du marché2… ».

Le CCAG Travaux et la norme AFNOR NF P 03-001 (CCAG des marchés privés) ne répondent pas clairement à la question des variantes en cours de travaux. Il est donc indispensable d’examiner de près ce que prévoit le marché. Le CCAG qui s’applique est celui que le maître d’ouvrage a contractualisé et éventuellement négocié, comprenant les éventuels aménagements sur mesure.

Une préparation de chantier souvent trop courte

En cours de chantier, l’origine de la variante peut résulter d’un changement d’avis du maître d’ouvrage, ou de l’acquéreur (Travaux modificatifs acquéreur dans le cadre du contrat de promotion immobilière de VEFA3, par exemple), ou le plus souvent d’une entreprise.

Il est fréquent que les entreprises demandent des variantes pour pallier des difficultés de mise en oeuvre liées à un déficit de compétences, ou pour améliorer leur marge. À cette fin, elles utilisent ce qu’elles estiment être une erreur de conception pour placer des procédés constructifs, des matériaux, des nouveaux délais ou phasages qui tournent la situation à leur avantage.

Les variantes arrivent souvent par le biais des études d’exécution, lesquelles sont généralement confiées aux entreprises.

C’est un moyen pour celles-ci de dévier des dispositions techniques prévues dans le marché pour adapter l’opération aux opportunités qui se présentent à elles et aux aléas de leurs activités.

Une difficulté récurrente survient lorsque la période de préparation de chantier est enfermée dans un délai trop court pour étudier en profondeur une proposition de variante. Dans tous les cas, le maître d’oeuvre titulaire de la mission ACT doit analyser la variante. C’est son rôle.

Une variante peut également arriver par le maître d’oeuvre s’il change d’avis en cours de chantier, ou propose d’adapter l’ouvrage pour répondre à un aléa.

Les effets néfastes du saucissonnage de mission

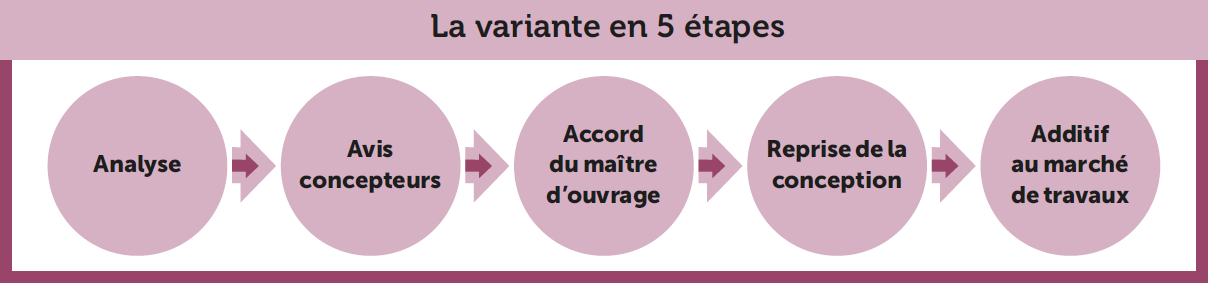

Le processus de traitement de la variante après signature des marchés de travaux est identique à celui en appel d’offres, il s’inscrit dans le process du chantier (technique, temporel, financier). De nouvelles difficultés peuvent surgir entre la phase conception et la phase exécution : d’une part, le maître d’oeuvre qui étudiera la variante sera peut-être différent de celui qui aura réalisé la conception originale ; d’autre part, lorsque la mission de l’architecte est limitée au contrôle architectural, le visa sera également délivré par un autre acteur en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux (mission DET).

Le « saucissonnage des missions » avec des intervenants différents, eu égard à ces variantes initiées, est problématique. Le maître d’oeuvre d’exécution peut ne voir que des avantages dans les variantes qui lui sont proposées par l’entreprise (des gains financier et temporel, par exemple). Or, c’est l’architecte qui est impacté dans le suivi de son projet car il est censé donner une conformité architecturale. Dès lors, si l’entreprise a proposé une variante qui nécessite le dépôt d’un PC modificatif, l’architecte va devoir prendre rapidement en compte la variante. La MAF recommande que l’organigramme des acteurs de l’opération soit largement diffusé.

Rappelons que dans la limite de la mission confiée le devoir de conseil du maître d’oeuvre lui impose, quelle que soit l’origine de la variante, d’alerter le maître d’ouvrage sur toutes ses conséquences. Et cela en particulier lorsque cette variante impacte l’autorisation de construire, le calendrier des travaux ou les coûts.

GARE AUX TECHNIQUES NON COURANTES !

L’apparition d’une variante en phase marché a des incidences assurantielles. Outre l’assurance décennale des constructeurs qui contient des clauses de techniques courantes comme conditions d’assurance, les polices de chantier sont également impactées.

L’assurance Tous risques chantier (TRC) et la Dommages-ouvrage (DO) ont généralement été souscrites – ou sont en cours de souscription – au moment de l’apparition de la variante.

Or, c’est la conception d’origine qui très souvent entre dans le champ de la déclaration du risque pour l’assureur TRC et DO. Si la variante a un impact fort, autrement dit si elle constitue une aggravation du risque, l’assureur TRC et DO pourra refuser sa couverture. De la même manière, si la variante conduit à abandonner une règle de l’art connue au profit d’une innovation, l’assureur TRC et DO pourra également refuser de couvrir un sinistre.

7 recommandations sur les variantes

SAUVEGARDER L’HISTORIQUE DE LA VARIANTE

Les variantes impactent les responsabilités en cours de chantier et après l’achèvement des travaux. Un transfert de responsabilité se fait au niveau de la conception : le concepteur n’est plus nécessairement le maître d’oeuvre s’il n’y a pas eu de reprise de la conception. Cette qualification revient à l’entreprise à l’origine de la variante. De ce transfert de la conception découlent des imputabilités différentes en cas de dommages. Sauvegarder l’historique de la variante est fondamental pour déterminer les responsabilités.

DÉTECTER LE RISQUE D’ERREUR DANS LES NOTICES ACQUÉREURS

Lorsque le maître d’ouvrage a signé des contrats avec des acquéreurs dans le cadre d’une VEFA, il doit modifier les contrats en cas de variante, ou trouver un accord avec les acquéreurs. L’architecte qui a établi les plans et les notices descriptives de vente doit les modifier. Il pourrait lui être reproché de ne pas avoir détecté l’incidence d’une variante sur le contenu des « documents acquéreurs » à l’élaboration desquels il a participé.

FAIRE PARTICIPER TOUS LES MAÎTRES D’OEUVRE

Dans le cadre d’un groupement de maîtrise d’oeuvre, le mandataire a pour rôle d’informer ses partenaires. L’architecte vérifie les limites de son mandat dans le cadre du groupement, car il est possible que cette tâche d’information ait été confiée à un autre acteur de l’opération. L’analyse de la variante doit être faite par le mandataire mais aussi par chaque membre du groupement dans le cadre de sa spécialité. Le mandataire agrège les avis de chaque membre du groupement.

VÉRIFIER LE PROFESSIONNALISME DU MAÎTRE D’OUVRAGE

S’il est professionnel de l’immobilier et donc du montage d’opération, le maître d’ouvrage est parfaitement au fait lorsqu’il adopte une variante : c’est un spécialiste de l’optimisation. Autrement dit, sa responsabilité est pleine et entière dans la décision éventuelle de se passer de l’architecte et/ou de son maître d’oeuvre, notamment en ne lui confiant pas la mission ACT, ou de ne pas les écouter alors qu’il a bien été alerté sur les conséquences de la variante.

SOIGNER LE DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE

Si le maître d’oeuvre produit un dossier de consultation des entreprises (DCE) très précis, l’entreprise aura du mal à proposer des variantes en phase de passation de marché (ACT) et elle y répondra très strictement. Si le descriptif de l’ouvrage comporte des erreurs de conception, elle sera tentée de les utiliser pour faire valoir des demandes de modifications en phase d’exécution. À l’inverse, si le CCTP est peu précis, les entreprises auront davantage de possibilités pour varianter, apportant ainsi un surcroît de travail d’analyse à la maîtrise d’oeuvre. Un CCTP précis peut être utilisé pour relever des contradictions et présenter des réclamations ; un CCTP peu précis peut être utilisé pour proposer des variantes en phase chantier.

GUETTER L’INFORMATION SUR L’EXISTENCE D’UNE VARIANTE

Le maître d’oeuvre vérifie s’il est missionné pour l’accompagnement du maître d’ouvrage dans la passation des marchés. S’il n’est pas missionné, il n’a pas à supporter de responsabilité sur les incidences de la variante, car il n’est potentiellement pas au courant de son existence. S’il est missionné, il vérifie qu’il a bien été informé de l’existence de la variante. En effet, la MAF constate souvent que les variantes ont été discutées dans le dos du maître d’oeuvre.

MOBILISER LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE ET LE GÉOTECHNICIEN

La variante est une autre conception. Il faut que l’ensemble des concepteurs au sens large s’approprient cette nouvelle conception et puissent donner un avis éclairé. Il ne faut pas oublier le géotechnicien, notamment lorsque les variantes concernent des optimisations structurelles aux répercussions géotechniques, et le contrôleur technique. Ce dernier contrôle la conception et valide les options techniques. Ses avis constituent des décisions de conception.

Questions à Michel Klein, directeur général adjoint et directeur de la stratégie juridique de la MAF

Questions à Michel Klein, directeur général adjoint et directeur de la stratégie juridique de la MAF

Pourquoi la MAF alerte-t-elle ses adhérents sur l’usage de la variante dans les marchés de travaux ?

Le principe de la variante est de s’inscrire dans une démarche d’optimisation du projet. Il s’agit de donner aux entreprises la possibilité de proposer au maître d’ouvrage ce qu’elles estiment être des améliorations du projet. Cette possibilité est donnée aux entreprises au moment où elles sont consultées, lorsque le projet est achevé. C’est une démarche vertueuse lorsqu’elle est au service du maître d’ouvrage dans le respect du projet. La MAF constate que ce n’est pas toujours le cas. L’usage de la variante est souvent détourné par l’entreprise.

Dans quelle situation ce détournement de la variante intervient-il ?

Le plus souvent, c’est l’entreprise qui fait état pendant le chantier d’un problème de conception qu’elle a détecté en phase de consultation. Le but est de faire passer une solution à son avantage pour améliorer sa marge ou augmenter les travaux, parfois au détriment du projet architectural. En effet, une fois son marché signé, l’entreprise est en position de force vis-à-vis du maître d’ouvrage tandis que le maître d’oeuvre, simple conseil, est bien souvent relégué au second plan par le maître d’ouvrage.

Quelles sont les conséquences d’une telle pratique ?

Elle contraint le maître d’oeuvre à analyser la variante et ses multiples conséquences sur l’ouvrage. C’est un travail aux multiples répercussions sur la qualité et le coût de l’ouvrage, le calendrier d’exécution, l’éventuelle non-conformité à l’autorisation d’urbanisme, la possible remise en question des couvertures d’assurance, mais également le risque d’avoir à supporter une responsabilité sur les conséquences de la variante. La MAF remarque que le manque de temps pour réaliser ce travail et sa faible rémunération fragilisent la maîtrise d’oeuvre.

« Attention à l’usage détourné de la variante. »

Comment la maîtrise d’oeuvre peut-elle se protéger contre ce risque ?

L’architecte missionné pour accompagner le maître d’ouvrage sur la passation des contrats de travaux n’a pas à entériner la variante qui n’a pas été validée par les bureaux d’études et le contrôleur technique. Pas plus qu’il ne doit reprendre la conception ni modifier les pièces contractuelles des marchés en fonction de la variante qu’il aura simplement visée. L’entreprise qui obtient l’aval du maître d’ouvrage sur une proposition de variante doit assumer la responsabilité de sa conception et de la modification du projet. Quant à l’architecte, il informe le maître d’ouvrage sur les risques qu’il prend délibérément en adoptant une variante qui n’a pas été approuvée par la maîtrise d’oeuvre.